疫情之下|降临于肯尼亚的夜幕:防疫与暴力

疫情之下|降临于肯尼亚的夜幕:防疫与

3月25日,肯尼亚政府宣布:为减少新冠病毒传播,两天后实施全国宵禁令,宵禁时间从晚上7点到凌晨5点,共10个小时。3月27日傍晚6点,伴随着催泪瓦斯的空间弥漫和警棍的加速度位移,蒙巴萨提前拉开了全国性宵禁的序幕。稍后,其他各郡也陆续出现了警察鞭打、敲击民众的报道,截至4月4日,暴力执法造成3起死亡,多起受伤。

2020年3月27日肯尼亚蒙巴萨暴力事件

蒙巴萨暴力事件次日,警方发言人Charles Owino首先否认暴力执法现象的存在,接着为警察辩护,称“警察训练有素,懂得如何随机应变。” 同时,他警告肯尼亚民众,“如果你在夜间行走,我们将逮捕你。我们有充足的牢房。”

尽管在4月1日,总统Uhuru Kenyatta 因警察暴力执法向国民道歉,然而颁布全国宵禁令时,他却采用层层威胁的方式告诫国民,“我们已经采取这些基本手段(宵禁令)来保护公民生命和健康,如果这些行动不够,我们将采取更为严厉的措施。目前,尚没有必要动用国防军,但如果肯尼亚民众继续无视法令,我将毫不迟疑地采取全面封锁措施。“

“富贵病”与众生相

肯尼亚警察在宵禁令实施当天,采用如此过激的方法,威慑民众,与政府对新冠病毒的恐惧是分不开的。截至4月8日,肯尼亚共检测5280人次,确诊179例,死亡6例,康复9例。与很多国家相比,肯尼亚确诊数量并不多,似无须如此紧张。但是肯尼亚公立和私立医院ICU床位共计832个,由于大部分被占用,可用于安置新冠患者的床位只有202个。呼吸机共计有259台,其中140台被占用。一旦确诊数量过多,则宣告国家卫生体系崩溃。另外让人担忧的是,肯尼亚确诊数量少,并不意味真实患病人数少,很大程度在于检测数量严重不足。

3月2日到3月22日,Kilifi郡有17个孩子出现呼吸困难、发烧、干咳、全身无力等症状,无法治愈而死亡。那他们为何没有接受核酸检测呢?这是因为卫生部门规定,只有证明被检测者与确诊者有过接触,才能够享受免费检测服务;若证明不能,则需自费。在肯尼亚医疗条件最好的阿迦汗大学医院,自费检测价格是130美金(相当于一个普通工人月工资),对于一个失业率达18.34%(World Bank,2019),贫困率达86.5%(Macrotrends,2015,每天低于5.5美元),或36.8%(World Bank,2015,每天低于1.9美元)的国度而言,检测费用超出了普通民众的承受能力。值得一提的是,3月28日,媒体报道一位未回国且未去第三国的中国籍女性“感染”新冠病毒。4月5日晚,在朋友家聚会上,一位“老肯”(对长居肯尼亚华人的称呼)道出了事情的“真相”:这位中国女性,感觉身体不适,检测了两次是阴性,不放心,又检测了一次为阳性,就被纳入到确诊数字中了;可是过了几天又检测,被证实就是个普通感冒。最后,这位“老肯”以“有钱!惜命!”结束了话题。

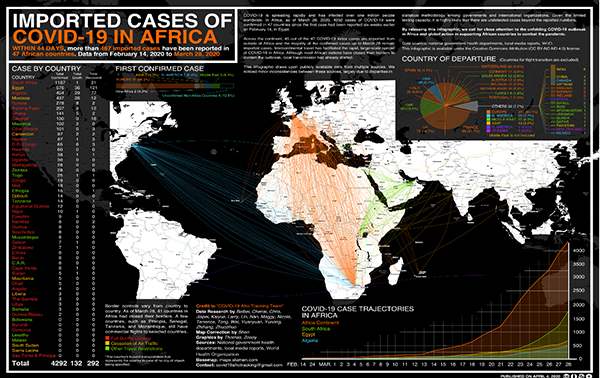

新冠非追组(COVID-19 Afro Tracking Team,追踪至3月28日)

确诊新冠是一种“富贵病”,疫情的传播者也主要是肯尼亚的社会精英。依据肯尼亚新冠输入病例来源图,新冠感染者主要是在西欧和美国感染病毒,之后回肯尼亚被确诊。感染者的地理空间活动范围,昭示了他们来自肯尼亚这个贫穷国度的精英阶层。

一号感染者是2018年Kericho郡旅游小姐选美大赛的获胜者。在美国逗留两个多月后,她经伦敦返回肯尼亚,期间感染新冠病毒。3月5日回国后访友,3月13日确诊,无意间传播了病毒。而让Kilifi郡和内罗毕民众感到愤怒的,则分别是Kilifi郡副行政长官Gideon Saburi和一位天主教神父。3月6日,Saburi从德国返回,拒绝接受14天隔离。在参加了一系列的丧礼和会议之后的3月22日,Saburi被确诊,并送往蒙巴萨Coast General Hospital的私人病房治疗。天主教神父3月12日从罗马返回后,未主动隔离,在3月22日确诊。面对Saburi和天主教神父将至少300肯尼亚人暴露于新冠病毒之下的事实,总统Uhuru Kenyatta,公开表示对肯尼亚政治和宗教领袖在疫情传播过程中扮演的角色感到遗憾。

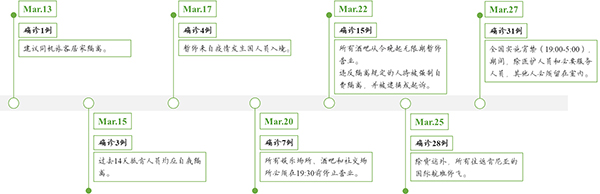

时间线:作者制图

新冠在肯尼亚被视作“富贵病”,是一个结构性的结果。社会精英在拓展空间活动范围,进行经济、政治、宗教、教育互动的同时,也增加了疾病传播的风险。疾病传播不仅仅是一个传染病学的问题,也是一个深层次的社会结构问题。然而,防治则需要整个社会来买单。新冠病毒在肯尼亚政治和宗教精英传播风险的加剧,也成为肯尼亚政府不断强化防疫措施的一个重要原因。随着确诊数字的增多,封国、宵禁、封城等措施陆续出台。

然而,宵禁对众生生活的影响程度是不同的。

在宣布全国宵禁令的同时,政府同时列出了具有宵禁豁免权的人员名录,这些人是隶属于持牌单位的医务工作者、行政官员、媒体人、能源从业者、电信从业者、安全事务从业者、金融从业者和食品从业者。这些群体在保障社会生活秩序的同时(下层干活、中层传达、上层坐收其利),亦能通过自身之自由从职业当中获益。

对政府颁布的宵禁令,歌手Size 8举双手赞成,“作为肯尼亚众多妻子中的一员,我感谢总统这一举动,把丈夫拉回家陪我。”对肯尼亚精英阶层而言,宵禁令给予了他们更多照料家庭的机会,对外最多减少了一些牟利,对生活质量影响不大。成名艺人,通过技艺和炒作,固然能上升到精英阶层,但值得提醒的是,上述持牌单位的中高层,才是这个国家精英阶层的基石。

“中产阶层”,这个词汇在肯尼亚基本是个谎言。毕业于肯雅塔大学,且在清华大学公共健康研究中心完成IMPH硕士教育的Mary讲,肯尼亚的中产阶层占总人口的45%。我开始不信,稍后才意识到是界定的不同。按照非洲开发银行的标准,中产阶层是每天花费在2至20美元之间的任何人。发展经济学家Anzetse Were指出,肯尼亚中产阶层的大部分收入用于抚养贫困亲戚,他们可支配收入很低,“他们是精英穷人,而不是真正的中产。”

肯尼亚民间社会认可的“中产阶层”,就是拥有正式工作的人,如律师、医生、护士、教师、工程师、公司文员、警察等等。未爬到职业阶梯的中上部,他们就是脆弱的“中产”。这些中产阶层支付不起体面的餐厅,负担不起优良的教育,租住不起舒适的房子,购买不起崭新的衣装,更体验不起四轮的驱动。

面对着房租、水电、网络的账单,已经三周没有上庭的Simon律师陷入了惆怅。作为马凯雷雷大学(东非排名第一)的法学博士,2018年,好不容易借钱完成了肯尼亚从业律师必须经历的The Kenya School of Law一年培训,开始执业。然而禁闭令下达,法院停业,不能通过诉讼获取收入的Simon顿时陷入困顿。Simon开始出门找活,或记录案情以备之后开庭,或提供法律咨询,可宵禁令的出台迫使他不得不减少活动时间,早点回家。

而在医院工作的Mary,情况则好得多。由于不受宵禁令的限制,Mary可以从容地安排时间和生活。在医院工作,可能感染疾病的风险比常人较高,但是工资收入得到了保障。

携带4G基站的Google Loon 升空,让Uhuru Kenyatta总统看到了在家网络办公,并减少疾病传播的希望。然而经济学家David Ndii却泼了一盆冷水,“真是特权家庭长大的孩子呀!民众担心食物,你却在呼吁民众关注发射气球!” Uhuru Kenyatta总统关注在家网络办公的可能性也说不上错,只是适用的人群主要是办公室文员,比例有限。即便可行,昂贵的电费和网费也会使办公室文员“遍体鳞伤”。

由于持续的宵禁,北部裂谷地区的农民至今没有收到通常自蒙巴萨运来的化肥。而今播种季节到来,农民和地方官员忧心忡忡。Uasin Gishu郡行政长官Jackson Mandago 对Trans Nzoia郡行政长官抱怨道,“除非农民获得肥料,否则肯尼亚将面临粮食危机。即便我们要与新冠病毒战斗,我们也要想到瘟疫结束之后怎么保障食物充足。化肥还要一个多星期才能运来,太久了!” Nandi郡行政长官Stephen Sang担心病毒传播和中央政府的宵禁令正在妨害农业部门,“上帝呀!我们正想方法设法应对新冠危机,决不能再陷入另一场危机了。”

耽误农时,给肯尼亚农民造成预期损失。宵禁期间,农产品价格上涨,但事实上农民收益却并不多。因肯尼亚农民占有土地不多,所产粮食有限,且大都出售,自己再购买粮食加工品。农产品价格上涨带来收益的主要是农场主、加工商和销售商。他们主要来自两个群体,一个是政治精英群体,另一个是白人后裔。群体的形成是一个历史原因,需要拉回到1963年。彼时,肯尼亚独立,大量欧洲移民返回欧洲,自总统以下之政治精英家族,或“继承”,或通过英国的“百万英镑赎买计划”贱买,圈占了大量土地。由于肯尼亚政府没有推行过土地革命,未返回欧洲的白人后裔依旧延用最长达99年的土地租约。这两大群体从农场种植和养殖开始,延伸到加工——运输——销售诸领域,牢牢掌握肯尼亚的食品线。在此需要一提的是,随着99年租约的陆续到期,白人后裔群体的影响越来越弱。2019年底,有着70年历史之久的Del Monte Kenya食品公司租约到期,经过一系列运作,占地达9000公顷的公司纳入第一家族及其同盟的口囊。

除农民外,非正式部门从业者是肯尼亚工作大军的主体,据肯尼亚《2019年经济调查》的数据,2018年非正式部门的就业人数为1490万人,而正式部门的就业人数为仅为290万人。非正式部门从业者,包括零售商、小贩、bodaboda司机、餐饮住宿服务员、建筑工人、从事小型制造-运输-通信领域的人员。这些群体没有社会保障,很难从劳动力市场中抽身。

禁闭令对从事制造、建筑、社区服务等领域的非正式部门从业者而言,将是个破坏性打击,不过目前政府尚未下令停工停业。宵禁则影响有限,毕竟大多数从业者晚上并不工作。

酒吧、赌场、KTV受宵禁令冲击最大,因无限期停业,不得不解雇员工。宵禁令颁布,未将公共交通视作基本服务而纳入宵禁豁免名单。每天十小时的宵禁,迫使公共客运公司暂停80%以上的长途运营业务。为了生存,有的运输公司不得不调整运营时间表,跟时间抢面包。网约车和bodaboda自然失去了夜晚运营的收入,而抵御风险能力更弱的bodaboda司机为了食物,偷偷载人,也成了警察重点打击的对象。没有了夜晚的货运和客运,不仅交通从业者蒙受损失,而且从事零售、餐饮、住宿的谋生者也无所事事。

“白天收入很少,平常要忙到晚上11点才能赚点钱,而今我们只能在7点前回家。”穿梭于Mwingi镇的bodaboda司机如此抱怨道。去年在Kilifi郡居住的三个月期间,bodaboda车队小组长Juma、从外郡移民到此的“蓝驴”William(因驾驶蓝色摩托车,摩托车也叫电驴,故而得名)和当地年轻人Sammy经常提供出行服务。William和Sammy一天的收入为700先令,除去“车份”和油钱(摩托车价格在一万人民币以上,很多年轻人只能租车),一天能赚400先令。因为摩托车属于自己,Juma不用缴纳“车份”,且能说会道,一天毛利润为1000先令。而今宵禁,生意难做,为了赡养母亲,Juma依旧在Tuskys超市前招揽顾客,而William和Sammy早已回家捯饬土地。少数bodaboda司机已经向公司注册,运送食物和药品,然而更多的司机却只能在白天渴望福从天降。

历史、族群与宵禁

乌干达铁路

肯尼亚国家博物馆乌干达铁路展厅有一句话——“一个国家修建一条铁路稀松平常,而一条铁路创造一个国家万中无一。”1895年起,随着乌干达铁路的修建,及肯尼亚纳入“日不落帝国”版图,英属印度、英国本土、欧陆之人大量涌入,再兼桑给巴尔苏丹国的影响,肯尼亚社会按照族群形成“四等人制”:第一等欧洲人;第二等阿拉伯人;第三等印度人;第四等本土人。从法理上讲,沿海十英里海岸带是英国租借于桑给巴尔苏丹国,阿拉伯人主要生活于此,对内陆影响较少,故在实际运作中与印度人地位相差不大。为了维系殖民统治,英国人实行种族分离教育制度,欧洲人学习行政管理、文学、历史和艺术等上层建筑学科;亚洲人学习商业、金融、医疗、铁路工程等专业技术学科;非洲当地人学习农业、铁匠、木匠和瓦匠等实用谋生学科。

1890年,一场横贯非洲大陆的牛瘟致使原据肯尼亚中心地带的马赛人丧失了90%的牛群,并伴随的灾荒、干旱和天花杀死了2/3的人口。数年后,英属印度持枪队经略肯尼亚核心地区,将剩余的马赛人压制在西南方的Kajiado郡和坦桑尼亚北部。英国殖民政府推行“鸠占鹊巢”(Alienation)的土地政策,四方扩展,占据肯尼亚高地,并命名为白人高地(Whiteland)。原居住肯尼亚山南部的Kikuyu(肯尼亚目前最大的民族,人口810万,占17%)成为Whiteland上最大的“寄居”(Squatter)民族。Kikuyu一方面在承受殖民者统治的同时,另一方面一些成员成为殖民者的管家、工人、随从、士兵、书记官,并随殖民者经济网络的扩展而遍布肯尼亚各处。经历1952年爆发的“茅茅运动”(Kikuyu人领导的民族主义起义)及60年代初Lancaster House 的三次谈判,肯尼亚结束了70多年的殖民统治。大部分欧洲人和印巴人(当时印度和巴基斯坦已经分治)返国,少数留下的人,独立政府不损害其利益。1964年,桑给巴尔苏丹国因革命被推翻,十英里海岸带归入肯尼亚再无任何国际法问题。

经历了几十年的变动之后,英国殖民政府的“四等人制”被击碎,然而教育和职业形成的惯性依旧在影响,这也决定了他们对宵禁令的抵抗能力存在着差异。

印巴后裔依旧擅长商业、金融、医疗等专业。从事金融、医疗、媒体等行业的印巴后裔大都拥有宵禁豁免权,凭借其专业知识获取财富。印巴后裔组建企业的佼佼者无疑是阿迦汗发展网络集团。作为伊斯兰教伊斯玛仪派的精神领袖,1957年,阿迦汗四世登基,推行世俗化发展策略,以瑞士为总部,以中亚、南亚和东非为主要活动范围,组建关注健康、教育、文化、地区发展的阿迦汗发展网络集团。集团,如同一个没有疆域的国家,掌控着肯尼亚最大的媒体Daily Nation(74%市场份额)、医疗条件最好阿迦汗大学医院、遍布主要城市的诊所、以及分布于全国的DTB银行,对肯尼亚社会发挥着其他企业难以匹敌的影响。

英国人走了,以Kikuyu族为核心的政治精英家族取代殖民者,并承接了行政管理、文学、历史和艺术等上层建筑学科,并向经济金融、食品生产和加工、经济作物、医疗等领域拓展。对统治民族Kikuyu而言,独立之后的“圈地运动”让其获得了超越其他民族的土地利益,而地理位置靠近首都内罗毕,宵禁不会造成北部裂谷地区那样的农业生产资料的短缺。在很大程度上,Kikuyu族对宵禁的抵抗能力较其他民族强。值得一提的是,中国每年给肯尼亚的“政府奖学金”留学名额,基本被Kikuyu族瓜分。

普通本地人依旧学习农业、铁匠、木匠、瓦匠和电工等实用谋生学科。这些学科知识都纳入到初高中教材,并在KCPE和KCSE(类似咱们的中考和高考)考核,以备辍学生和普通家庭出身的大学毕业生不时之需(本科毕业生当年就业率13%,硕士毕业生当年就业率79%)。宵禁令下,非统治民族的损害程度会因地理位置、发展程度、蝗灾影响、官员素质等的不同而不同,但相差不大。

尽管比较了族群之间的差异,但不得不承认,Kikuyu族也有数量庞大的穷人。在宵禁的影响程度方面,阶层差异超过族群差异。

暴力背后的无奈与颟顸

宵禁令,在肯尼亚并不是新鲜事物。恐怖袭击、部族冲突、选举混乱等事件长期存在,区域性的宵禁令也时常出现。宵禁令,已经成为这个国家应对公共危机事件的一种方式。

然而全国宵禁令,却是肯尼亚独立之后的第二次。第一次发生在第二任总统Moi当政期间的1982年。当年8月1日,空军一部发动未遂政变。出于极度的政治不安全感,Moi政府颁布肯尼亚历史上首次全国宵禁令。一周之后,随着空军基地全部纳入掌控,Moi政府才开始放松宵禁令。

之后近四十年,肯尼亚再没颁布过全国宵禁令。此次肯尼亚政府将肉眼不可见的病毒上升到跟政变一样的严重程度,折射出暴力应对危机背后的无奈与乏力。

面对医疗资源匮乏、粮食短缺、大量失业,甚至有可能发生的社会动乱,肯尼亚政府悍然用暴力推行宵禁令,到底是理性的抉择,还是颟顸的决策呢?

首先,我们需要看看宵禁政策是如何层层加码出台的。在第一例肯尼亚人确诊前,社会上还流传着“黑人天然免疫”的神话。自美国归来的姑娘将这个神话击碎后,肯尼亚政府才开始慢慢重视,从最初的建议居家隔离,到必须自我隔离,再到指定地点隔离;从暂停疫情发生国人员入境,到关停所有国际航班,再到四城封锁令;从夜场七点半停业,到酒吧无限期停业,再到全国宵禁令。

从理论上来讲,如果再加码,那选择的机会就只有全国封锁令和军队清街了。可是对一个贫困率如此之高的国家,再兼今年这场70年难遇的蝗灾,如果继续推行如此严苛的政策,经济会不会崩溃?民众会不会无粮?而据Standard报道,肯尼亚目前有1400万人缺粮(总人口约5000万),而雪上加霜的是,肯尼亚战略储备粮已然告荒。

其次,我们需要看看宵禁令与病毒传播的关系。政府宣称颁布宵禁令是为了减少病毒传播,甚至前总理、橙色民主运动党(ODM)领袖Raila Odinga(肯尼亚首任副总统之子)也敦促国民遵守纪律,声称“正是由于国民在疫情爆发期间外出拜会所爱之人,才迫使政府推行全国宵禁令。”

控制瘟疫,不过是控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。封国、封城,阻隔外部传染源涌入,并阻止内部传染源输出,旨在控制传染源;追踪确诊者行动轨迹,隔离影响之人,旨在识别新的传染源,并切断可能的传播途径。那宵禁的目的,在官方看来,就是切断传播途径。夜间娱乐场所、酒吧早在全国宵禁令颁布前就被命令无限期暂停营业,宵禁的目的就已经达到了,那清街的意义又在何方?病毒无时不刻不在寻找机会,难道只在晚上游荡?而回应Odinga之言,民众晚上不找所爱之人,难道白天就不能前往?

从科学意义上,宵禁令是必要的,但是限时清街却并非有效。蒙巴萨Likoni渡口那聚集在一起的通勤者,没有恪守空间疏离,一旦有人感染,如此大面积密切接触空间,将有多少人“中枪”?如果认为蒙巴萨事件是个特例,那么全国宵禁令的出台,通勤者在同一时间段追赶宵禁时间,大面积人群集中,潜在的病毒是否因此疯狂?

最后,我们需要评估宵禁令所造成的社会结果。全国宵禁令在意识层次上,的确强化了肯尼亚民众对新冠病毒的了解,从最开始的漫不经心,上升到4月6号民调中75%的担忧比例。

另外,旨在减少疫情传播的全国宵禁令的一个“未预结局”,则是降低了短期内的犯罪率。内罗毕地区指挥官Philip Ndolo坦言,“自宵禁令实施之后,内罗毕尚未报告任何重大犯罪事件。”然而,随着零售、餐饮、住宿、交通、娱乐、花卉等非正式部门从业者的大量失业和破产,一场社会危机正在酝酿。

面对匮乏的医疗,面对干瘪的粮仓,肯尼亚政府以暴力推行宵禁令,期望控制确诊人数,打一场社会危机来临前的胜仗。然而初衷是保障全民生存权的全国宵禁令,客观造成的结果却是精英阶层保值增值,其他阶层不同创伤;其他族群担惊受怕,核心民族毫发无伤。一个应急事件导致了一个结构性的后果,这其中的权力运作又让多少人神伤?

夜幕降临,街道茫茫,唯有警笛,四野回荡。在不时传来的“滴~呜”声中,仿佛有一个幽灵在上空游荡,“哪有什么社会考量!哪有什么平民保障!不过就是权力在肯尼亚倘徉!”

江苏苏讯网版权及免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非江苏苏讯网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,本网按规定给予一定的稿费或要求直接删除,请致电025-86163400 ,联系邮箱:724922822@qq.com。